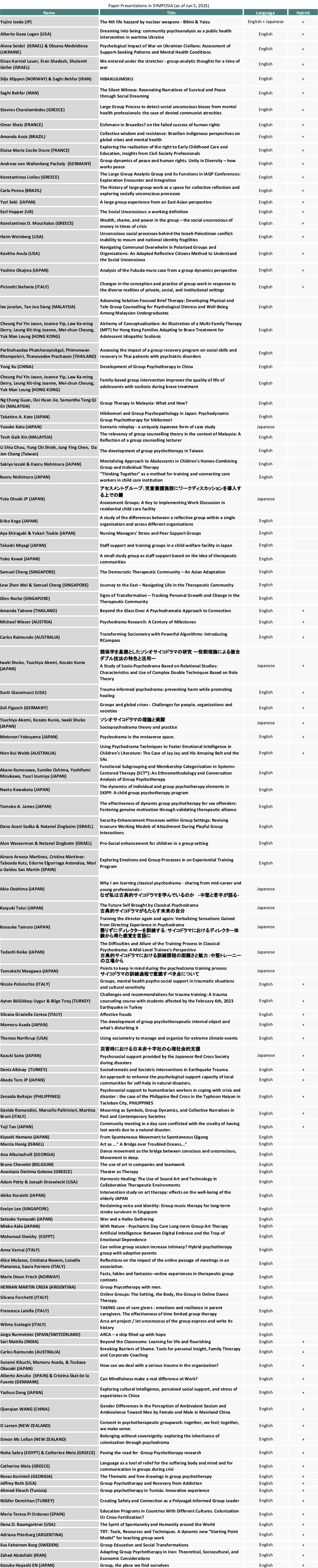

プログラム

3日間の基調講演は、すべて無料で市民に公開され、講演に続き講演者と市民の対話も行います。こちらのチラシをご覧ください。

基調講演

8月21日(木)

シーラ・ダラス=カッツマン

20年以上の経験をもつベテラン応用演劇実践家。十灯篭変容劇場(Ten Lanterns Transformative Theatre)の共同設立者として、舞台芸術とドラマに基づくプロセスを活用して、社会正義、反人種主義、女性に対する暴力などの重要課題に取り組んでいる。国際ラジオ・テレビ女性協会(IAWRT/USA)会長、CEDAW(女性差別撤廃委員会)法連合ニューヨーク市部議長。英国心理劇協会(BPA)の多様性・包括性委員会と倫理委員会、米国集団精神療法・心理劇協会(ASGPP)の社会治療・社会正義委員会委員でもある。

講演タイトル

『かき消されたこだま:女性、少女、女性ジャーナリストに対する暴力の世界的危機に立ち向かう』

概要

気候変動、経済格差、地政学的紛争、パンデミック、人権侵害といった世界的危機が世界中の社会的現実を作るだしている。これらの危機の核心には、見過ごされがちな問題がある。すなわち、女性ジャーナリストを標的とした暴力を含む、女性と少女に対する暴力である。女性ジャーナリストは、これらの相互に関連する課題を報道する上で重要な役割を果たしており、しばしば世界的危機に人間的要素をもたらしている。しかし、彼女たちは、女性としてのアイデンティティ、そして、ジャーナリストとしてのアイデンティティが交差するところで、特有の脅威に直面している。そこには、職業上の疎外、家庭への押し込め、口ふさぎを目的とした標的型暴力などがある。本講演では、女性ジャーナリストが経験する見過ごされてきたトラウマと、それが世界中の女性と少女に対する暴力に及ぼす幅広い影響を探っていく。ソシオドラマやサイコドラマといったアクションメソッドを通して、これらの問題に対する認識を高め、共感を育み、行動を促す方法を検討する。こうした経験に光を当てることは、女性ジャーナリストの苦境を浮き彫りにするだけでなく、ジェンダーに基づく暴力や、情報へのアクセスの維持についての重要性に関する世界的な対話を豊かにしたい。

ディスカッサント

ホルヘ・ブルマイスター

サイコドラマ、認知行動療法(CBT)、ユング派分析心理学、分析的家族療法、催眠療法のトレーナー。IAGP元会長。FEPTO設立メンバー。統合心理療法アカデミー/CHの創設者。在グラナダ「ヤコブ&ザーカ・モレノ」センター創設者。在グラナダ「国際サマーアカデミー」学部長。国境なき医師団(MsF)世話人。平和と異文化間対話のためのヤアコブ・ナオール国際賞受賞。

8月22日(金)

ダニエル・マグナボスコ・マーラ

マグナボスコ・マーラ博士は、森林生態系に対する自然および人為的撹乱の影響評価の専門的研究および教育を行う研究者である。長期およびリアルタイムの森林モニタリングと気候データおよびリモートセンシングデータを組み合わせ、森林が環境変化や異常気象、管理手法にどのように反応するかを明らかにしている。森林の動態と多様性をモニターするための数百の小区画をブラジル、ペルー、そして最近ではドイツに設置している。彼の研究グループは基礎科学と応用科学を統合し、温帯林と熱帯林の回復力を高める方略と解決策を支援している。

講演タイトル

気候変動に強い森林づくりのためのスケールや分野の統合

概要

樹木は何億年もの間、景観を形成してきた長寿の生物である。今日、森林は世界の陸地面積の約30%を占め、重要な環境的、社会的、経済的サービスを提供している。しかし、頻発する深刻な擾乱が森林をだんだん脅かしている。こうした複合的な擾乱は、かつてないほどの樹木の枯死と構造変化を引き起こし、生物地球化学的サイクル、生態系の動態、そしてサービスの提供を破壊している。熱帯地方では、土地利用の変化がこうした影響を強め、生息地や種の大幅な喪失を招いている。気候変動に強い森林作りと、タイムリーで効果的な森林政策のためには、総合的でクロススケールなアプローチが不可欠である。本講演では、学際的な科学的知識と包括的でコミュニティに根ざした意思決定によって、森林が異常気象に耐え、サービスを提供し続け、人間のウェルビーイングを支えることが可能になるさまを紹介する。

ディスカッサント

ヘロイサ・フルーリー

ヘロイサ・フルーリーは2022-2025年期のIAGP会長であり、ブラジルのサンパウロで個人開業している心理療法家である。ブラジル心理劇連盟の元会長で、現在Brazilian Journal of Psychodramaの編集長、Springer Nature Book Series in Psychodramaの共同編集者、Brazilian Association of Scientific Editorsの会計を務めている。著書、共著書、論文の執筆をブラジル国内のみならず国際的に展開している。

8月23日(土)

坂上 香

インディペンデントドキュメンタリー映画監督、ノンフィクション作家、ワークショップ実践家、一橋大学客員准教授。NPO法人out of frame代表。ドキュメンタリー『ジャーニー・オブ・ホープ〜死刑囚の家族と被害者遺族の2週間〜』(1996年)、『閉ざされた魂の叫び〜アリス・ミラーが解く子ども時代〜』(1996年)、『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』(1996年)、『プリズン・サークル』(2020年)などで数々の賞を受賞。現在、少年院でラッパー、詩人、ダンサー、ボランティアらと協働してヒップホップのワークショップを開催しているほか、女性施設でボイスメッセージ作りのワークショップも開催している。http://outofframe.org/en.html 『プリズン・サークル』https://prison-circle.com

講演タイトル

『ドキュメンタリー映画制作を通して暗闇のなかに希望を目撃する:異なる文化圏の刑務所内回復共同体についての考察』

概要

著名な心理学者ジョージ・デ・レオンが「メソッドとしての共同体」と表現したように、回復共同体(TC)の目的は、アディクションや問題行動を罰したり治したりすることではなく、共同生活や学びの過程を通して人間的成長を促すことにある。これは特に、過度に厳格な軍隊的規律と管理で知られる日本の刑務所文化とは特に対照的である。したがって、日本においてTCは決して機能しないだろうと信じられてきた。しかし、数十年に渡って日米の刑務所内TCを記録し、上映を行い、塀の内外で協働的アートワークショップを行ってきたことは、制度や文化の障壁と闘いながら、暴力をアンラーンする(学び落とす)可能性を目撃し、暗闇のなかに希望を見出す方法だった。このプレゼンテーションでは、たとえば収監経験のある当事者をスタッフとして雇用すること、エモーショナル・リテラシー、幼少期のトラウマへの対処、修復的パラダイム、アフターケア施設などにみられるアミティ・モデルのアプローチと考え方を紹介し、2つの文化における刑務所内TCに対する映画監督の考察を共有する。

ディスカッサント

アール・ホッパー

在ロンドンの精神分析家、グループアナリスト、組織コンサルタント。英国精神分析協会会員、グループアナリシス研究所名誉会員、国際グループアナリシス協会名誉会員、米国集団精神療法学会特別会員。国際集団精神療法・集団過程学会(IAGP)元会長。精神分析、社会学、グループアナリシスに関する著作、編集多数。

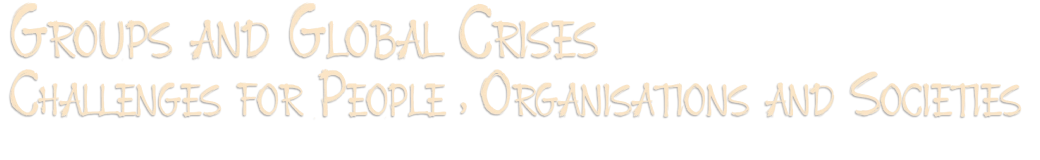

小グループ

体験セミナー

ポスター発表

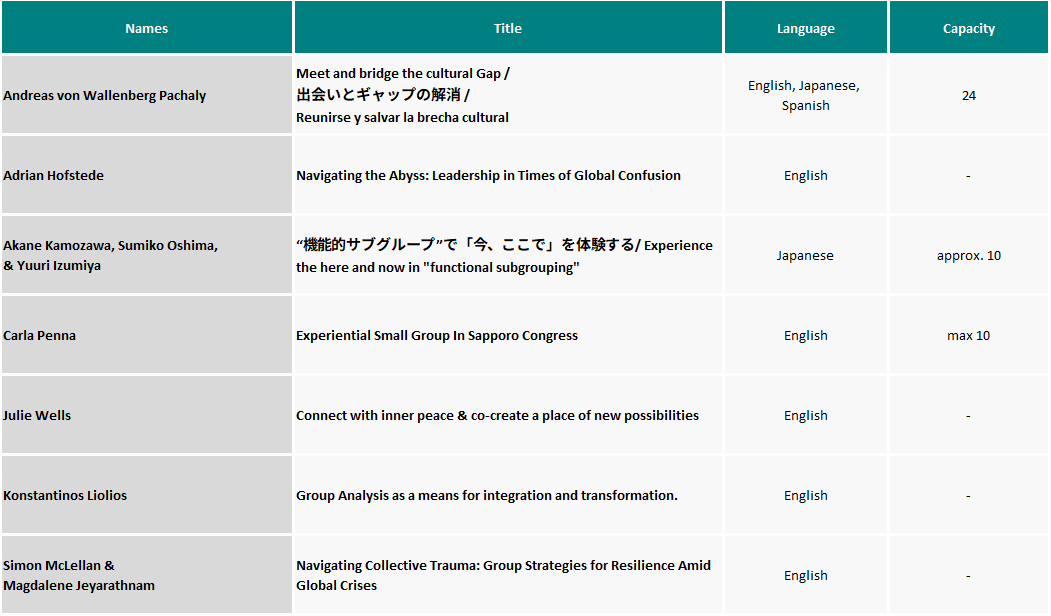

ワークショップ

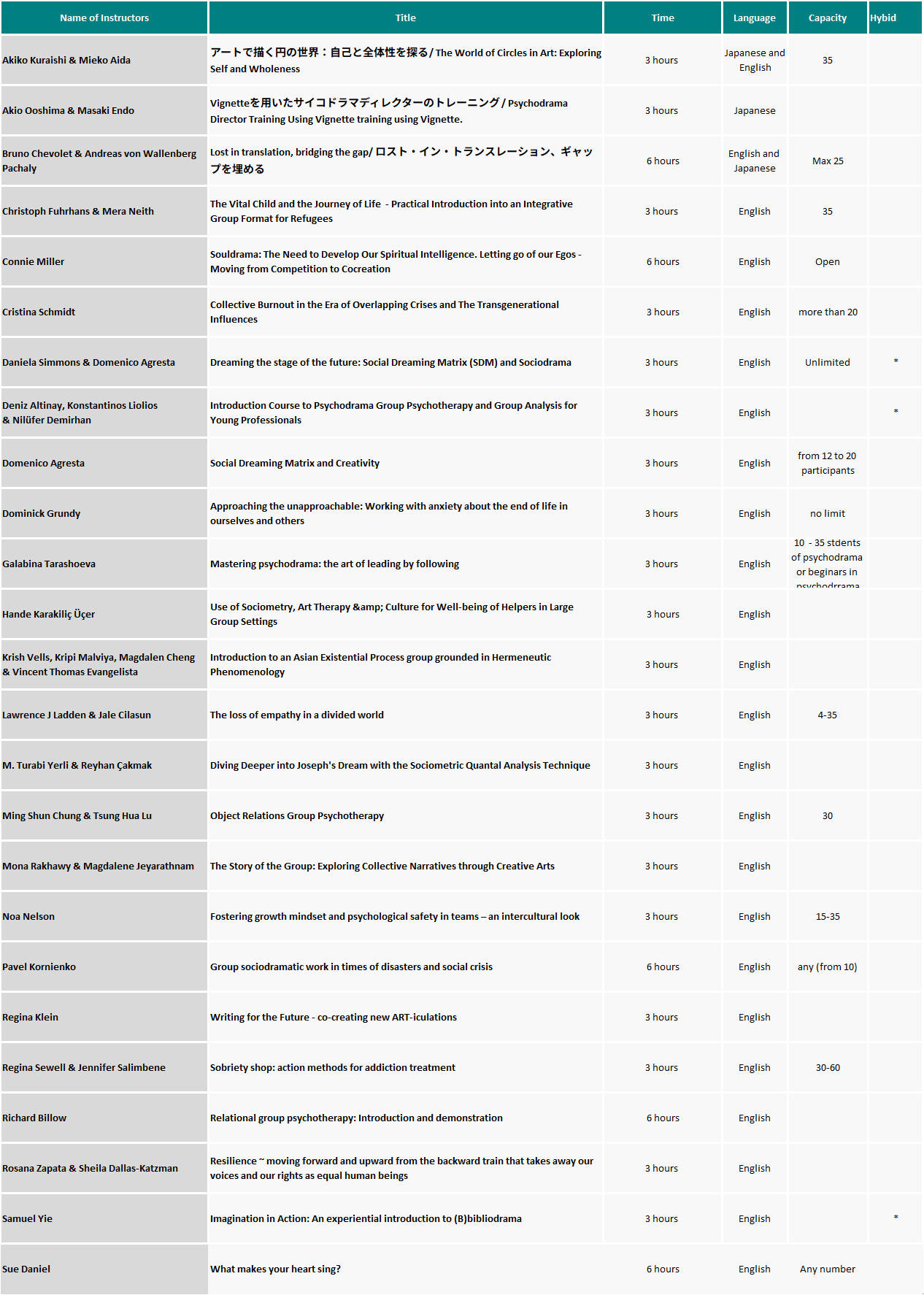

シンポジウム

特別プログラム

1日目 8月20日(水)

ビル・ローラー「ダニエル・エルズバーグ(『世界滅亡マシン 核戦争計画者の告白』の著者)とのインタビュー」上映とトークを18:30より特別会議場で実施します。

「著者に会おう!」企画:IAGPからこのたび “Cultural Diversity: Groups and Social Challenges(『文化の多様性:グループと社会的課題』)” (Cristina Martinez Taboada and Marcia Honig編)が出版されるのを記念して、昼食時に小ホールで開催されます。

2日目 8月21日(木)

坂上香「プリズン・サークル」上映と対話セッションを12:45から15:15まで特別会議場で開催します。上映後、坂上監督との対話セッションがあります。

ソーシャル・シアター「影のダンス」を19:00より特別会議場で開催します。

3日目 8月22日(金)

ランチョンセミナー

「リアルとバーチャル世界を組み合わせた社会的引きこもりの多層的支援」

- 共催

- 大塚製薬株式会社

- 時間

- 12:45-13:45

- 会場

- 特別会議場

- 使用言語

- 英語

- 座長

- 井上 猛先生

(特定医療法人社団慶愛会 札幌花園病院臨床薬理センター長)

- 演者

- 加藤 隆弘先生

(北海道大学大学院医学研究院 神経病態学分野 精神医学教室)

*昼食が提供されます。

*セミナーに関するチラシは こちら。

4日目 8月23日(土)

特別ワークショップ

「引きこもりとグループ:引きこもりの臨床グループと精神疾患当事者による演劇グループ」

- 時間

- 12:40–13:50

- 会場

- 特別会議場

- 使用言語

- 日本語(英語への通訳あり)

- 開会の言葉

- 加藤 隆弘先生

(北海道大学大学院医学研究院 神経病態学分野 精神医学教室))

- 紹介

- 佐藤 光展

(ジャーナリスト)

- ファシリテーター

- 久保 太聖

(北海道大学精神医学教室 公認心理師/臨床心理士)

- お話し・動画

- OUTBACKプロジェクトのみなさん

- 内容

- 日本にかぎらず世界的な社会問題になっている「ひきこもりHikikomori」に関して、大学病院で実践してきた臨床グループの概要紹介とともに、8月24日に札幌市で「ひきこもっていいとも」を上演するOUTBACKプロジェクト(精神疾患患者当事者による演劇グループ)の活動を紹介する。

*公演に関するチラシはこちら。